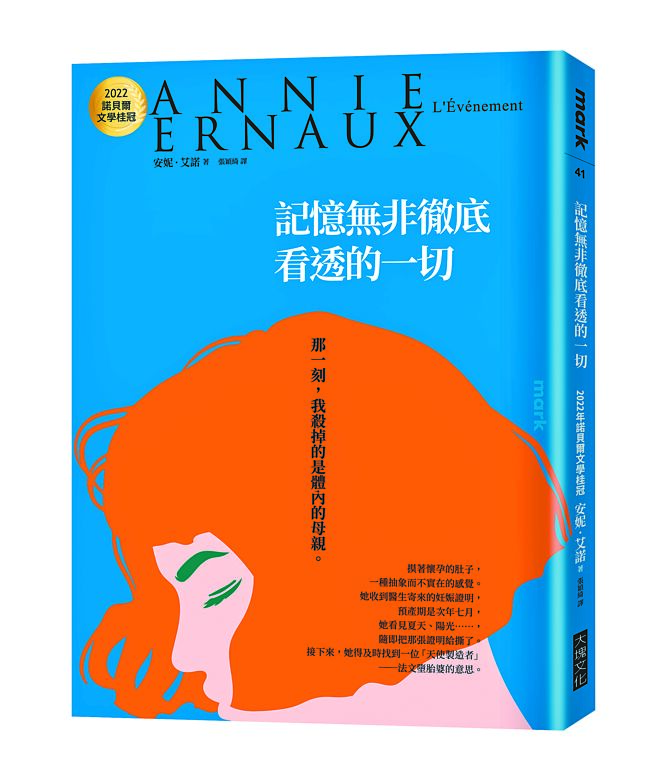

記憶無非徹底看透的一切

(大塊文化提供)

一九六三年十月,我人在盧昂,等了一個多禮拜,我的月經遲遲沒來。那是陽光普照、溫暖宜人的一個月。我太早換季,裹着大衣的身子,又悶又溼。趁着課間空檔,到百貨公司裡閒逛,買買絲襪,殺殺時間的時候,尤其覺得悶熱。一回到住處,赫布呂街大學女生宿舍的房間,我總巴望在內褲上看到血跡。每天晚上,我開始在記事本寫下:沒來。夜裡醒來,我馬上就曉得「還是沒有來」。前一年的同一個時期,我提筆寫起小說,感覺竟像是十分久遠以前的事了,彷彿永遠不會再發生。

一天下午,我上電影院看一部義大利黑白片,片名叫《差事》(Il posto)。這部緩慢而悲傷的片子,講述一個初入社會的男孩,在大公司當個小職員的生活。放映廳裡幾乎是空的。看着小職員裹着雨衣、卑微瘦弱的身影,看着他所受的屈辱,面對影片所透露的深沉絕望,我明白我的月經不會來了。

一天晚上,宿舍裡的幾個女孩拉我去看戲,她們多了一張票。劇碼是《絕路》(Huis clos),我還不曾看過一出現代劇。劇院裡高朋滿座。我看着遠遠那頭,燈光異常強烈的舞臺,心裡不停想着我的月經沒來,我只記得劇裡的兩個人物:穿着藍色洋裝的金髮女孩「艾絲蝶兒」,還有一身僕人服的「服務生」,有着一雙紅通通的浮腫眼睛。我在記事本寫下:「一出好戲,精采絕倫。要是我的肚子裡沒這個東西就好了。」

十月底,我想月經不會來了。我找了一位婦產科醫生,N醫生,預約十一月八日看診。

諸聖瞻禮節那個週末,我和往常一樣回到父母家。我擔心母親會問我月經遲來的事。我帶回家的那堆髒衣服,全由她處理。我肯定她每個月都會注意我的內褲。

到了禮拜一,起牀時我感到噁心想吐,嘴裡有股怪味。我到藥房去,藥師給了我胃乳;那濃稠的綠色藥水,只讓我更加噁心反胃。

O是宿舍裡的一位女孩,託我代替她到聖多明妮各女校教法文。這個教書機會,可以讓我在獎學金以外多一筆收入。修道院院長接見我,她手裡拿着一本《十六世紀文選》。我告訴她,我沒有教書經驗,覺得很害怕。很正常的事,她自己曾經有整整兩年的時間,走進哲學課教室時只敢低着頭,眼睛盯住地板。坐在我對面的她,當場模仿起從前的舉動,我只看見她罩着頭巾的頭顱。離開的時候,我手裡拿着她借我的《十六世紀文選》,想像自己正在替二年級學生上課,女孩們盯着我,我好想吐。第二天,我打電話給修道院院長,回絕教書的邀請,她冷冷地叫我把書還給她。

十一月八日禮拜五,我走向市政府廣場,準備搭公車到拉法葉街,去看N醫生。就在此時,我碰見賈克.S,一個文學院的學生,也是本區一間工廠的小開。他想知道我到河的左岸做什麼。我說我胃痛,要去看Stomatologue。他直截了當地糾正我,Stomatologue不看胃,看的是口腔毛病。我擔心撒的謊讓他心起疑竇,怕他想陪我去看醫生,公車一來,我便馬上撇下他走了。

下了診療臺,我身上的綠色大毛衣重新落到大腿上。醫生說,我肯定是懷孕了,我以爲的噁心反胃,是害喜的症狀。他還是開催經針處方給我,可是從他的表情看來,他不覺得打針會有效果。送我到門口時,他笑臉盈盈,「跟相愛的人所生的孩子,長得最漂亮了。」駭人的句子。

我步行回宿舍,記事本上,寫着:「我懷孕了。真慘。」

十月初,我和P上過幾次牀。他是我在暑假期間結識的政治系學生。我到波爾多找他。按照安全期的算法,我知道自己正處在危險期,可是我不認爲「這種事會發生」,就在我的肚子裡。做愛的時候,高潮的時候,我不覺得自己的身體和男人的身體有任何本質上的不同。

待在波爾多時的情景──巴斯德學院的宿舍房間,汽車川流不息的噪音,狹窄的牀,蒙田咖啡館的露天座,兩人共同觀賞豪華古裝片《薩比奴女人》(L’enlevement des Sabines)的電影院──所有的影像,只剩下一個含意:我人在那裡,可當時的我,並不知道自己將懷有身孕。

晚上,學生服務中心的護理師替我打催經針,沒有多說什麼。隔天一早再一針。那是十一月十一日,我回父母家度週末。有一會,我流出暗粉紅色的血,很快就不再流。我把沾了血的內褲和棉褲放進待洗衣物堆中,擺在顯眼的位置。(記事本上寫着:「流了點血。正好用來矇騙母親。」)回到盧昂,我打電話給N醫生,他確定我已有身孕,他說會寄給我妊娠證明。我隔天就收到了-安妮.杜山尼小姐,預產期:一九六四年七月八日。我看見夏天和陽光。我撕掉了證明。

我寫信給P,說我懷孕了,說我不想留下孩子。我倆分開時,並不確定要不要繼續交往。攪亂他無憂無慮的生活,正稱了我的心。即使我心知肚明,我的墮胎決定會讓他如釋重負。

一個禮拜以後,甘迺迪在達拉斯遇刺。不過,這種事不再引發我的興趣。

(本文摘自《記憶無非徹底看透的一切》一書,大塊文化提供)