有心與無心──散文之兩態

作家董啓章。(羅辛攝)

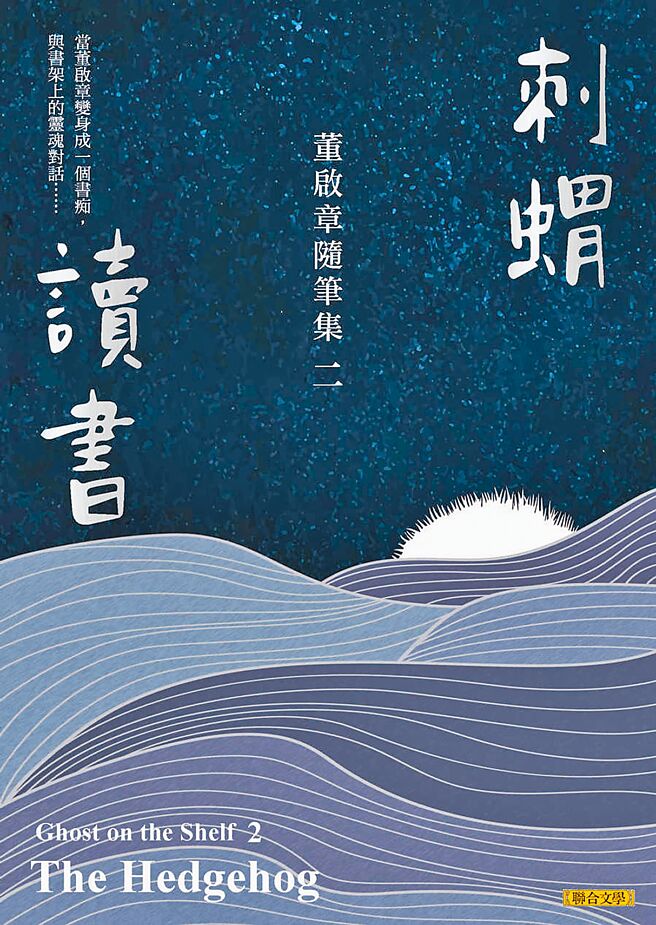

作家董啓章以《刺蝟讀書》與《狐狸讀書》兩本讀書隨筆獲得今年梁實秋散文大師獎首獎。(聯合文學提供)

作家董啓章以《刺蝟讀書》與《狐狸讀書》兩本讀書隨筆獲得今年梁實秋散文大師獎首獎。(聯合文學提供)

今天的講題,如果配合刺蝟和狐狸的意象,也可以叫做〈一心與多心〉。刺蝟一心一意,狐狸多心多疑。寫文章既要一心,亦要多心;既要有一貫的格調和信念,也要有廣泛的興趣和靈活的筆法。之所以選擇講「有心」與「無心」,也許是從「無心插柳」這個成語開始的。如果對散文的理解,是指作者「用心」經營的文藝散文,我所寫的便肯定是「無心」的文章。我的主要創作類型是小說,寫文章只是爲了特定的需要,當中大部分是文學評論和文化評論。近年開始持續地在雜誌上寫專欄,定位是讀書隨筆或者閱讀筆記,並不算是嚴格的書評,而是以輕鬆的方式閒談有關讀書的話題,或者對某些書本的讀後感想,用舊式的說法就是書話。

身爲小說家,我從來沒有創作散文的自覺意識。當我知道自己得到散文大師獎的時候,坦白說是有點意料之外的,驚喜之餘也感到惶恐。我反思自己是憑甚麼值得如此嘉許。除了純粹是「無心插柳」,難道就沒有更好的理由?就算是「無心插柳」,結果卻真的是「柳成蔭」。從後面倒過來看,如果不是由於運氣,前面應該會藏着甚麼內在因素吧。然後我發現,的確是由於「無心」,而這個「無心」不一定是壞事。對廣義的散文來說,「無心」甚至是一種常態。

我姑且作這樣的區分:有「有心的散文」,也有「無心的散文」。這是散文的兩種心態,也是散文的兩種形態。說「心態」是主觀的,說「形態」是客觀的,但都可以分爲「有心」和「無心」。何謂「有心」?何謂「無心」?下筆爲文,除非是心理實驗式的自動書寫,否則一定是有意而爲的。也即是說,有明確的寫作意圖,不論是說理還是抒情。寫文章不是「發開口夢」(夢囈),沒有人會糊里糊塗、不知不覺地寫出文章來。但是,如果是在藝術經營的層面上,卻可以分出「有心」和「無心」。

「有心的散文」指的是我們平常說的文藝散文。文藝散文是一種自覺的創作,講究形式、風格、語言和技巧。簡單地說,就是我們會在傳統散文創作課上學到的內容。我不知道會不會有人覺得這纔是正宗的散文。雖然在正常的情況下應該言之有物,但文藝散文有時候會被人詬病爲無病呻吟。我自己念中學的時候,首先嚐試創作的就是文藝散文,寫過好些唯美、傷感、空洞無物的東西。當然,一切都是自己的過失,不是散文本身的問題。在文學史裡,從古文家到當代名家,有心經營的散文成果豐碩,出過無數垂範千古的大作。藝術散文或散文藝術的存在價值,明明可見,無需爭辯。

「無心的散文」指的是文藝散文以外的、所有以散文的形式寫成的文字。當中包含的類型和題材包羅萬有,可以是記事、報導、評論、憶舊、隨想,甚至是科學、歷史、經濟、社會或政治的普及書寫。所謂「無心」,並不是說這類作者大意或疏忽,也不是說他們對文章作法全無掌握,而僅僅只是說,他們在寫作的時候並不特別在意作品的藝術性,而把焦點放在要處理的題材上。在最好的時候,他們都是文章高手,能在有效傳達信息之餘,同時帶給讀者思想的啓發和語言藝術的愉悅。

也許大家會擔心,把「無心之作」納入散文的範圍,與傳統的「有心之作」並列,會不會沖淡了散文的藝術性?會不會令散文變得大而無當,鑑賞準則變得過於寬鬆甚至是含糊?但這恰恰說明了散文的強大包容性和滲透性,以及在現實中的影響力。這也是散文和小說的其中一個重要分別。小說是先天的「有心而作」的文類,沒有人會「無心」地寫出一篇小說來。寫小說就是要經營小說藝術,就算是通俗小說也沒有分別。詩的情況也一樣,那種稱爲「散文詩」的東西也不例外。

創作本身就是「有心而作」,是有意識地、自覺地去追求形式上的完美。當然,當創作去到最高層次,可以回到「無心」、「無爲」、「無我」的狀態,也即是道家或者佛家所崇尚的境界。但前提是,創作的意欲必然首先出於「有心」。散文之所以「散」,可以理解爲這種不一心一意於完美和超越的世間意味。唯有散,才能無心;唯有無心,才能散。所以說「創作」這個詞一般只用於文藝散文,我們不會說「創作」專欄、書評、報導、科普或者自傳。這些體裁不是不需要技巧,但寫的時候不會刻意考慮到藝術創造性,所以纔是真正意義上的「散文」。不過,有趣的是,在無心而爲的散文中,有時反而會成就藝術。當中的積極意義在於,它拓展了藝術的疆界──從內向的、聚焦的藝術,到外向的、散發的藝術。

換一個角度看,這是一個「說甚麼」和「怎麼說」的問題,也即是英文的What和How。我們不能簡化說,散文處理的是What,而詩和小說處理的是How。散文也有How,詩和小說也有What。但是,如果說的是非文藝性的散文,很明顯下筆時的考慮首先是在What,然後才考慮How。說到底,在What和How之間,從來不存在非此即彼的關係,而必然是並存的,分別只是較爲側重哪一方。「有心的散文」傾向「怎麼說」,但不能忽略「說甚麼」;「無心的散文」重視「說甚麼」,但也不能不得考慮「怎麼說」。殊途同歸,兩者到最終可能是同一回事。有心即無心,無心即有心。這是很有佛道意味的說法。

上面說的都是抽象的理念,如果要評估自己的散文寫作(我不想用「創作」這個詞),我會說是介乎「有心」與「無心」之間。因爲我畢竟是個長時期的小說作者,對語言的藝術考慮已經成爲習慣,所以就算是寫一般文章,也不會對遣詞造句全無自覺意識。可是,以這次得獎的讀書隨筆爲例,這些篇章本來是發表在雜誌上的每週專欄,寫作心態跟平常寫小說頗有不同。縱使每一篇也寫得很認真,但並沒有當作「作品」去「創作」,只求在有限的篇幅和較爲鬆散的條件下,盡力去寫好每次設定的主題。用心的部分都在What,而How則較爲隨意。

雖然四年間在專欄裡寫過不同的題材,但我自問並不是一個博學的人,只是興趣雜亂,又喜歡不懂裝懂,稍爲涉獵某些題材便大膽地侃侃而談,有時也會遭到專家讀者的質疑。零散的碎片湊在一起,也勉強可以呈現出某些個人的世界觀、社會觀、文學觀和人生觀。當中有一個數學上的因素──單看幾篇可能並不十分可觀,但只要有足夠的數量,便會構成某種感染的力度。(所以我建議大家要兩本書都看完。)至於行文的心得只有一個──節制。因爲受到專欄字數的限制,每篇不能超過兩千字,所以每次總是一邊寫一邊刪減和濃縮。(除非無話可說,兩千字也嫌太多。)結果便訓練出,每篇都介乎一千九百九十至二千字之間的習慣。總不會超過,但也絕不會浪費限額。這個考量對於文章的結構、節奏、密度和氣勢,有着決定性的影響。一切收放、聚散、疏密和顯隱,都關乎節制。

說了這麼多,有人可能會以爲,我不外乎是想合理化自己以行文不太嚴謹的讀書隨筆得到散文大獎的原因。我絕對信任和尊重各位評審的專業判斷,但對自以爲從來沒有刻意創作散文和經營散文藝術的我來說,必需經過一番深刻的反思,才能確定自己並沒有欺世盜名,可以心安理得、名正言順地接受散文獎的頒贈。至於「大師」的稱號,我深深感謝大家的厚愛和鼓勵,自己卻萬萬不敢如此自居。

這篇演辭因爲沒有字數限制,所以寫了2767字,比平時稍微多話,算是不夠節制了。

多謝各位!(本文系作者獲頒梁實秋散文大師獎之演辭,獲作者同意全文刊出)